Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mithilfe innovativer Leistungselektronik

Der nationale und EU-verbindliche Klima- und Energieplan sieht bis 2030 allein im Verkehrssektor eine CO2-Einsparung von mindestens 30 Prozent vor. Daher ist der Ausbau stationärer Energiespeichersysteme unerlässlich. Die für die diverse Anwendungen notwendigen Energiespeicher basieren auf Lithium-Ionen-Batterien (LIB), welche wertvolle Metalle enthalten, die zum Teil als kritische Rohstoffe eingestuft werden. Die Entwicklung von adaptiven Recyclingverfahren, die eine Rückgewinnung aller Materialien aus diesen komplex konstruierten Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen, ist in Hinblick auf das Zero-Waste-Ziel und auf die Schonung von Ressourcen von immenser Bedeutung.

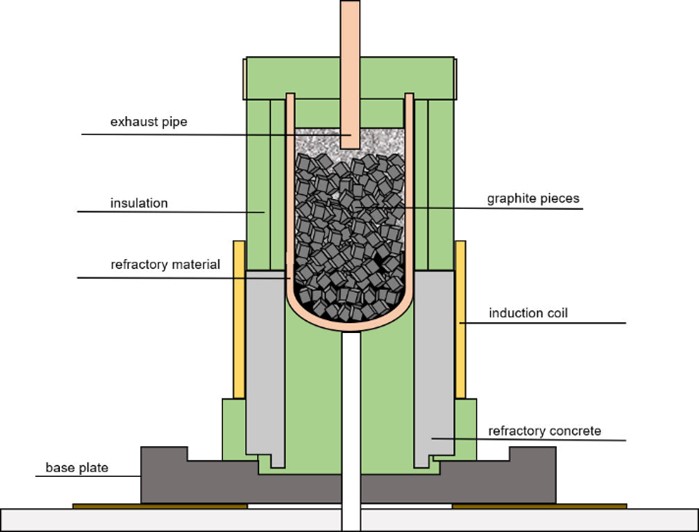

Diese Tatsache wurde von der Montanuniversität Leoben zum Anlass genommen, eine neuartige pyrometallurgische Technologie zur Rückgewinnung aller in der Aktivmasse von LIB enthaltenen Wertmetalle zu entwickeln. Dabei soll erstmals auf dem pyrometallurgischen Weg durch den Einsatz eines innovativen, induktiv-beheizten Mehrzonen-Reaktorkonzepts mit drei regelbaren Heizzonen die simultane Rückgewinnung von Nickel, Cobalt und Mangan als Metalllegierung sowie separat von Lithium erreicht werden. Dies ist möglich, da es die Eigenschaften des Reaktorkonzepts erlauben, Lithium an Stelle der Verschlackung gasförmig von den anderen Metallen abzutrennen.

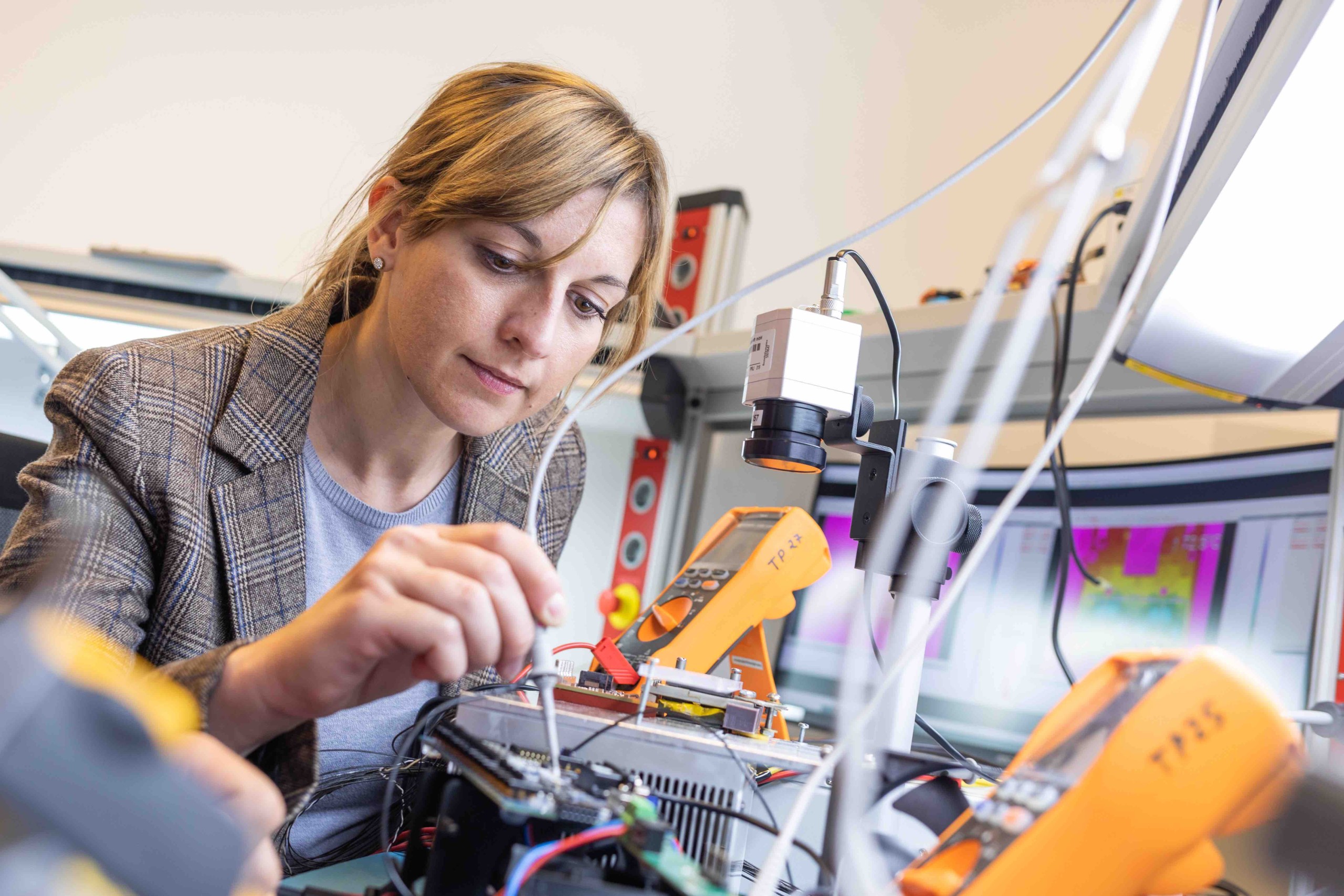

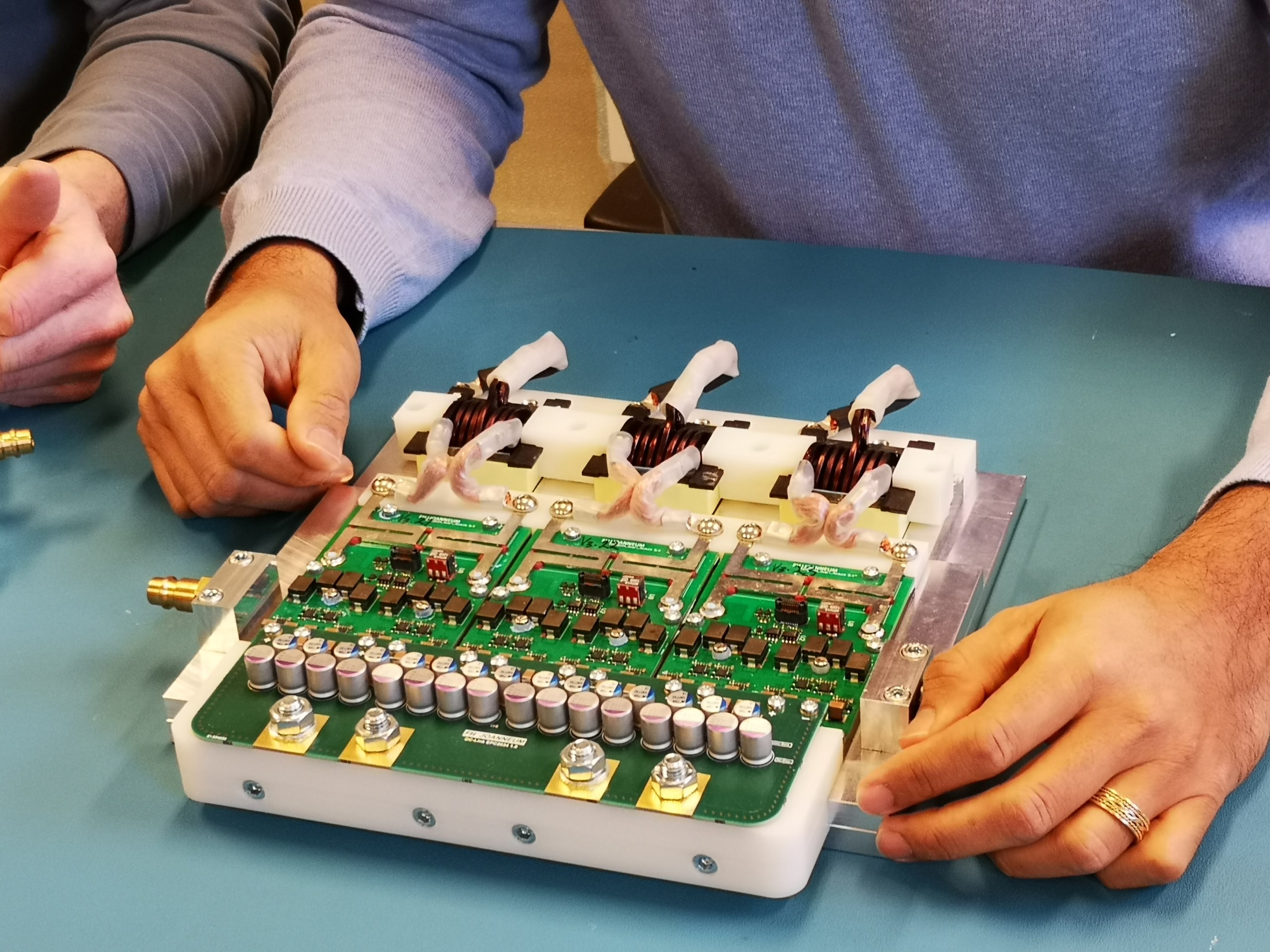

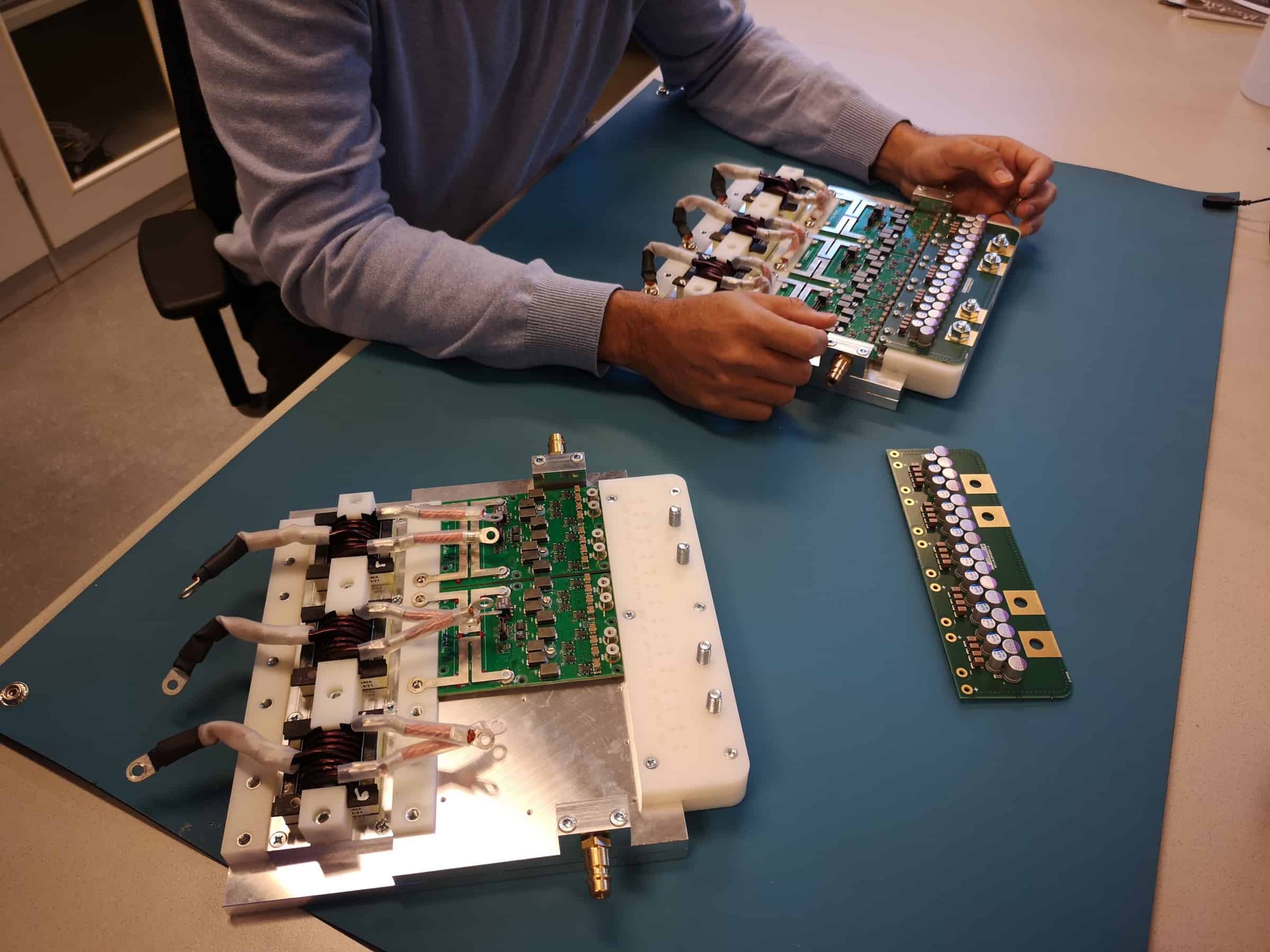

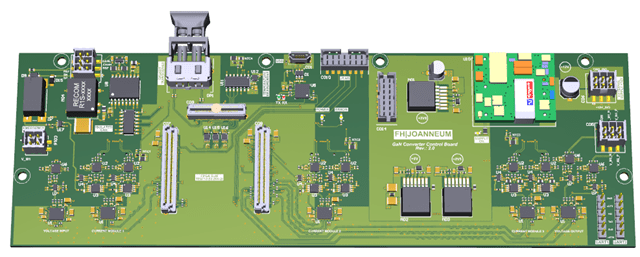

Das Institut Electronic Engineering bringt in diesem Zusammenhang seine Expertise in der Leistungselektronik ein, um eine Optimierung des kompletten Reaktors und seiner Steuerung zu erreichen. Dazu bedarf es von Seiten des Teams der FH JOANNEUM wissenschaftlicher Entwicklungen zu folgenden Problemstellungen:

-

Simulation des elektromagnetischen Gesamtsystems (Resonanzkreise mit verkoppelten Induktoren und leistungselektronische Konverter)

-

Entwicklung eines Regelkonzepts zum Betrieb der magnetisch verkoppelten Resonanzkreise (Betriebsfrequenzen im Bereich von 20 bis 100kHz)

-

Vorbereitung einer GaN-Transistor-basierten Induktor-Ansteuerung mit breitbandiger Strom- und Spannungsmessung